公共部门的集体决策

出处:按学科分类—经济 经济科学出版社《公共经济学大辞典》第203页(23789字)

【内容介绍】:

1.引言

集体决策规则在某一阶段用于决定哪些物品由公共部门来提供,哪种税要征收,这类决策影响着个人间的福利分配。

因为,按照典型的伯格森-萨缪尔森社会福利函数,福利取决于社会成员的效用分配,而这种效用分配又取决于物品和服务的配置。我们当中的每一个人都会有自己的价值判断,对于什么是“最佳的”或“最公平的”效用分配都有自己的观点。集体决策规则提供了或者试图提供一种加总个人的社会福利函数的机制。倘若这一过程是成功的,那么,我们就可能做出一种社会选择。

在传统财政学中,福利经济学家的作用就是对哪种财政工具能最佳地实现既定目标提出建议,但最终选择是政府的事,政府最后可能接受也可能拒绝这些建议。在实际选择过程中,经济学家不一定就比其他人对决策的影响大(Mishan,1988)。公共选择方法的长处在于对政治程序的一般性分析,这已是显而易见的。在这种方法中,一个很重要的因素就是假定个人最大化其自身利益。

布坎南(Buchanan,1989)就曾突出这一假设,对公共选择文献进行了有益的分类。在下面的分析中,我们将看到,政治程序本身可能就是政府失灵的一个来源;而且,政治程序参与者的这种自身利益行为趋势,导致政府的“过度”增长。

本文依据库利斯(Cullis,1992)的研究,主要集中讨论如下问题,即集体决策程序所产生的决策是否是最适的;作为加总个人偏好的方法,哪种投票规则(voting rules)比较重要;在政治决策程序中,个人是否会诚实地表露其偏好;鉴于市场失灵意味着排斥市场上产生的各种信号,那么,我们如何做出政府干预的决策;我们如何解释政治市场所产生的各种信号;政治市场是否会存在着失灵现象。

本文的分析主要是把“简单多数投票规则”(simple majority voting rule)作为阐示各种论点的工具。

前半部分讨论社会选择学者是如何研究这种规则的应用的,后半部分将分析公共选择方法如何论证简单多数投票规则的应用将导致公共部门预算的规模“过度”。

2.纳税人为什么投票

讨论投票规则的起始点是提出这样的疑问,即人们为什么会选择投票。唐斯(Downs,1957)提出了“理性选民假说”(rational voter hypothesis)。假定理性选民把其投票决策建立在预期效用基础之上,这一预期效用是他参与政治程序所能享受到的。当决定投票时,理性选民会估价他的投票导致他偏好的结果之后其福利会提高多少。假定同根本没有给他带来效用的结果相比,理性选民将偏好结果X。结果X的效用用U(X)表示,衡量的是如果选择了这种结果,理性选民的福利提高的程度。假定他的投票将影响选举结果的概率是P,那么,投票的预期效用是P[U(X)]。

然而,投票活动会有成本,若以效用表示,记为C;这种成本不仅包括归集信息的成本,也包括实际投票的成本。

投票成本既可能是时间,也可能是精力和货币费用。因此,投票的净预期效用E(U)为:

E(U)=P[U(X)]-C (1)

然而,这种方法的问题是:由于单个选民的行为在选举中不太可能起决定性作用,而不是任何人都能投票。倘若P<1且极小,那么,很可能会出现下列情形,即P[U(X)]≤C。

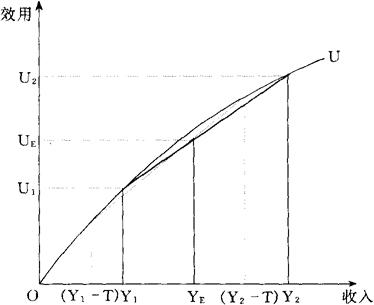

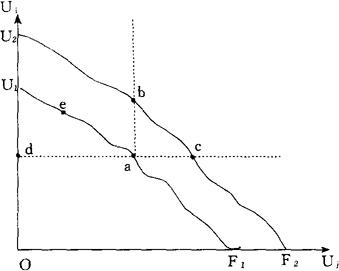

假定税制结构的改变采用的是集体决策。税收政策的变化将使某个人的税后状况变好。如图1所示,假定这个人的总效用函数是凹形,即OU。开始,他的税后所得是Y1;倘若他对投票结果满意,那么,税后所得将增加到Y2,Y1与Y2之间的差额正是X。

显然,Y2受到偏好,因为它产生了较大的效用(U2)。即使这个人没有投票,这种政策变化也有机会获得通过,因为其他大多数人可能支持这种政策。

倘若他没有投票,他的预期所得可能是YE,预期效用是UE。

图1 纳税人为什么投票

如果这个人投票了,其偏好的结果获得通过的概率可能会提高,但投票也会发生交易成本(等于T)。

当这些交易成本发生时,在出现最好结果的情况下,这个人的所得将是Y2-T;在出现最坏结果的情况下,他的所得是Y1-T。

然而,只要投票的预期所得不低于YE,那么,这个人就准备从事政治活动。如果通过投票他将增加这种政策变化得以采纳的机会,那么,尽管会发生成本,投票的预期所得也会等于或大于不投票时的预期所得(YE)。从图中横轴距离来看,因为投票的预期所得大于不投票的预期所得,投票的成功概率必须等于或大于

[YE-(Y1-T)]/[(Y2-T)-(Y1-T)]

所以,这个人必定通过他的参与来提高成功的概率(Jones and Cullis,1986)。

可是,他参与投票之后就会增加成功的机会吗?他能假定他的投票定乾坤吗?倘若要真正改变投票结果,其必要条件是:或者在所有其他选民之间平均分配选票,或者受偏好的结果取决于一票。

结果人们为什么要投票?对此,穆勒(Mueller,1987)进行了一项经验研究,至少澄清了三种观点。

2.1 人们从投票活动获得效用

投票既是一种义务,也是一种公民权,人们行使这种权利就觉得经济状况变好。假定投票会有精神收益(用效用衡量,以D表示),投票的预期效用E(U)为:

E(U)=P[U(X)]-C+D (2)

然而,如果人们投票只是因为他们喜欢投票,那么,投票活动可以被看成是一种消费活动而不是为追求个人利益的资源投资(Lee,1988)。但是,投票活动的精神收益有多大?

里克和奥德舒克(Riker and Ordeshook,1968)根据美国1952年、1956年和1960年的总统选举前调查表,检验了等式R=P[U(X)]+D-C,其中,R是来自投票的效用。他们认为,P[U(X)]和D在解释选民票数上非常重要,但选民的高度责任感(D的值比较高)对选民票数的影响更大。

阿申菲尔特和凯利(Ashenfelter and Kelly,1975)研究了选民态度的有关调查数据,试图解释美国1960年和1972年两届总统选举票数的巨大差距。结果表明,理性选民假说中的变量很重要。投票成本中的若干因素从统计上看在降低个人投票概率方面很显着。

个人对该选举是否成为定局的想法(代表P)依据对下列问题的回答来判断:“你对你所投的票是怎样想的?”这是很重要的。

倘若某个人对他将怎样投票尚未决定,那么,他可能投票的概率低于40%。在这项研究中,投票责任也很重要。

一个对投票有很强的责任感的人,其投票概率会高于30%。有些经验研究提供了支持这种观点的证据,即当人们觉得有投票义务时,他们很可能会投票。然而,另外的一些研究支持预期效用方法,没有考虑投票的精神收益。穆勒(Mueller,1987)对其他一些研究进行了考察,这些研究对票数关于P(对主要候选人的预期投票)和N(管辖区域的规模)进行回归,发现了支持最初的唐斯公式的证据。

但是,唐斯所描述的这种“投票的机会成本”方法能解释不同收入阶层之间票数差异吗?

弗瑞(Frey,1971)对唐斯(Downs,1957)的理论提出了质疑。他利用了拉尼(Lane,1966)的研究成果,认为选民的选举票数高收入阶层所占比率比较高,这与投票的机会成本理论不相一致:这种不相容表现在当投票而放弃的时间成本对于收入较高的人来说越大时,他们的投票数就越大。

例如,卡沃纳(Cavanagh,1981)证实了这种趋势。在美国,在1976年的大选中,收入不到5000美元的那些人票数比率为46%,而收入高于25000美元的那些人票数比率为60%。为了把这种行为与预期效用理论相符,弗瑞认为,高收入个人在政治程序中利用其时间也许更具有生产性。然而,虽然对于诸如游说这类活动来说也许是如此,但很难把这种观点应用于投票活动本身。琼斯和库利斯(Jones and Cullis,1986)对于理性选民假说与收入阶层不同票数不同的现象协调一致提出了一种观点。他们指出,当人们厌恶风险时,收入比较低的人不愿意冒险承担参与选举的成本而放弃既定的预期收益。

2.2 投票与极大极小策略

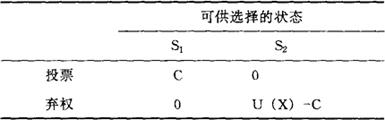

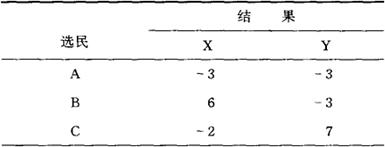

为了回答人们为什么投票这个问题,另一种解释取决于对不确定性问题的不同反应。费莱琼和费奥里纳(Ferejohn and Fiorina,1974)认为,当存在着不确定性时,选民将利用另一种决策策略,即极大极小策略(minimax strategy)。在表1中,有两类可供选择的结果(或自然状态),分别为S1和S2。该矩阵表明了选民选择投票或选择而后悔的程度。

例如,在S1情况下,个人的选票对选举结果没有影响。如果个人已经投票,他会后悔,因为投票会发生成本,造成效用损失C,觉得这是一种资源浪费。

矩阵中的数值是个人在事件发生之后的后悔值,他的目标就是要使这种后悔值最小化。

像S1这样的结果是十分可能的,但也总是存在着另一种结果(诸如S2)的可能,在这种情况下,个人的投票很重要。

现在,假定投票的收益[我们继续用U(X)表示]超过投票成本,如果个人选择投票就不会后悔。可是,如果他不投票就会失去他决定参与投票而获得的价值U(X)-C。

表1 投票决策

这种方法似乎解决了理性选民假说悖论(paradox of the rational voter hypothesis),但只能假设一个非常极端的条件,即选民采纳一种谨慎策略。倘若我们假定选民将总是期望使可能发生的最差结果的可能性最小化,那么,只要U(X)-C>C,他就会投票。

费莱琼和费奥里纳(Ferejohn and Fiorina,1975)利用调查数据找到了起支持其命题的证据。按照极大极小观点,假定个人的收益值应当与选民票数相关。个人的表决变成决定的概率(P)无足轻重,因为,只要P是正的,个人就会选择投票。

2.3 道德选民

穆勒(Mueller,1987)指出,作为一个道德选民(ethicalvoter),个人在决定是否投票时,旨在使下列形式的目标函数最大化:

Oi=Ui+θΣUi (3)式中各符号的经济含义是:

Oi——个人i的目标

Ui——个人i消费物品和服务所获得的效用

ΣUi——社会中的其他人的效用总和

θ——参数

当个人是自私的,θ=0,这个人就属于唐斯所谓的理性选民。然而,当θ=1时,这个人就被认为是无私的,他关心社会中的其他人的效用。这个人投票不只是因为关心其自身的福利,而且他还关心其他人的福利(Hudsonand Jones,1990)。

因此,投票的效用性可能比较高,而且投票是那些认为他们的选票对社会产生深远影响的人的理性反应。当θ>0时,这个人考虑的利益得失远远超过了对他自身效用(Ui)的影响。

然而,波劳特(Plott,1987)对于这种解释提出了质疑。假定你关心他人的福利,只有当你能改变结果的概率乘以你从有你的投票与没你的投票这两个结果间的差异取得的收益,超过投票的成本时,你才会投票。假定有两种结果X1和X2,每一结果都影响着整个公众。任何人的投票收益都将是

B=Oi(X1)-Oi(X2)

也就是说,实现Oi的每一结果间的差额。

预期收益是PB,但当P非常小时,它趋近于零,仍然没有理由说明他们会参与投票。

3.投票规则的设计

在估价投票规则的设计时,可以应用有两种方法。其一是规范性方法,建立一系列标准,然后用来哪种标准比较好,这种方法最早是由阿罗在1951年提出来的(Arrow,1963)。

其二是穆勒(Mueller,1979)提出来的另一种方法,用来分析简单多数投票规则。

这种方法阐明了这种规则的特征,分析了这种规则对决策的影响并考察了决策成本。本节主要讨论阿罗的不可能性定理,下一节再分析多数投票规则的某些特征。

阿罗认为,没有任何一种制度规则(consitutional rule)能同时满足一系列“合理的”条件。鉴于传统的福利经济学有其自身的局限性,这种分析的重要性是显而易见的。众所周知,即使在帕累托框架中,最终一般也需要按照社会福利函数提供有关整个社会范围内更可取的收入分配情况。

但是,在多大程度上能为公共部门的决策提供这种信息?我们完全有理由认为,每个人都有其自身的社会福利函数,也就是说,从个人角度来看,对于一种收入分配是否比另一种收入分配更可取,每个人都有可能表达其偏好。可是,问题在于加总这些个人偏好以影响集体选择。没有令人满意的可以加总个人偏好的制度规则,是公共部门决策的重要障碍。

制度规则可以认为是一种加总个人偏好的机制,以便在各种不同的选择之间形成一种集体选择。阿罗把这些不同的选择看作是不同的“社会状态”(比如A、B、C),在这些社会状态下,配置和分配问题以某种特定的方法得到解决。

他认为,任何制度规则都必须满足如下五个“一致性条件”:

第一,集体理性。

集体选择产生的偏好次序必须满足任何“理性”个人偏好次序的必要条件。在经济学中,理性取决于决策的一致性而非任何特定结果的选择。因此,一个偏好次序必须具有联系性(各种结果必须具有可比性)和可传递性。

比如A、B、C这三种选择的传递次序是,如果A优于B,B又优于C,那么,A一定优于C。

第二,帕累托原则。如果社会成员都认为A优于B,那么,某中制度规则的产生的集体选择也必须反映出A优于B这种次序。

第三,无关选择的独立性。倘若必须在A和B两种选择之间做出最终选择,这种选择不应受到A或B与其他选择(比如C和D)排序的影响。这种决策只是A与B之间的一对选择。

例如,倘若某个人改变自身的A与C之间的排序,不会影响A与B之间的集体选择。

第四,非独裁性(non-dictatorship)。没有任何人能使他的偏好代表整个社会的偏好。

第五,权利的非限制性(unrestricted domain)。只要人们的偏好次序具有传递性,那么,在集体选择的形成过程中就不应排除任何人的意见,也不可能剥夺某一特定的“理性”个人的选择权利。

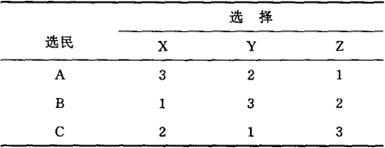

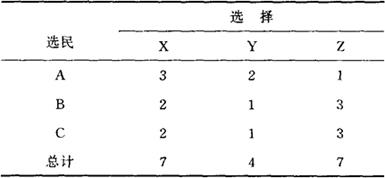

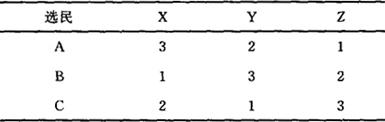

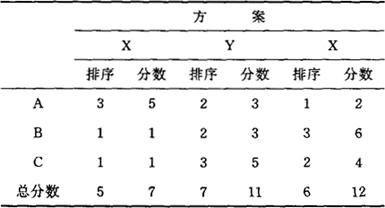

阿罗的不可能性定理表明,没有哪一种制度规则能满足上述全部条件。在表2中,有三个选民(A、B和C)在三种选择(X、Y和Z)之间做出决定。以3、2、1的次序表示他们的排序,其中,3代表“最喜欢”的偏好。

每一选民显然都有一种可传递的偏好次序。例如,A的偏好次序是X优于Y,Y优于Z,X优于Z。倘若集体决策需要在X和Y之间做出决定,大多数人(选民A和C)可能选择X;倘若集体决策需要在Y和Z之间做出决定,大多数人(选民A和B)可能偏向Y。为了满足集体理性条件,多数投票“应当”产生的结果是X优于Z。

可是,在本例中,选民B和C构成了支持Z而非X的多数人。这样,简单多数投票未能通过阿罗检验。

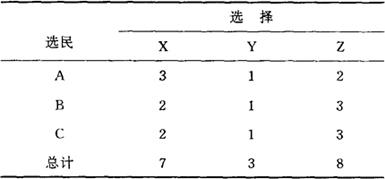

最后的胜利者取决于哪种表决最先被采纳。例如,表3所列的投票结果表明了不同的胜利者,而且这显然不具有吸引力。

当然,存在着单个选民的偏好排列不会导致“周期”结果的情况,但在此需要强调的一点是,鉴于权利的非限制性,这种周期结果不可能被排除。

表2 多数投票:周期性

表3 取决于议程背景的结果

应当指出,其他投票规则也不能通过阿罗检验。

我们举鲍达计数(borda counts)规则来说明。选民们根据他们对选择的排序,对n种选择中的每一种选择打分(n,n-1,等等),社会选择总分最高的选择。

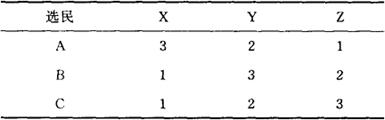

假定社会在X和Z之间做出选择。在这种选择中,Y是一种无关紧要的选择。在表4和表5中,根据鲍达计数规则,现假定三个选民的偏好次序已既定,寻找社会所偏好的选择。在表5中,就个人A而言,Y与Z的排序变化改变了X与Z之间的选择;而在表4中,社会对于X与Z没有差异(即得分都是7),但在表5中,Z优于X。

这些表中的惟一变化是关于Z与我们认为无关的选择Y之间的排序。因此,鲍达计数规则也不能通过阿罗检验(Sen,1970)。

根据上述分析,五种“一致性条件”显然不是轻易就能满足的。因此,阿罗不可能性定理意味着,除非全体社会成员的偏好完全一致,否则,纯粹的民主只能是虚无飘渺的幻想;而且,离开了某种程度的个人决定,社会便不可能一致性地、合乎理性地运行。

表4 鲍达计数投票

表5 偏好变化情况下鲍达计数投票

4.多数投票规则的某些特征

尽管投票规则不能通过阿罗检验,但考察一下简单多数投票规则的特征还是必要的,特别是要看到这种规则的潜在缺陷。

4.1 多数投票与中位选民

布莱克(Black,1948)曾经指出,倘若个人的偏好符合某种特定格局,就会产生不同选择的传递性社会次序。为了说明这一点,通常把非周期性结果与上文所提到的周期性投票结果相比较。在表6中,三个人A、B和C在三种选择X、Y和Z中做出决定。按照多数投票规则,个人A和B的偏好是Y优于Z,个人B和C的偏好是Z优于X,而个人A和B的偏好是Y优于X。因此,社会选择的次序具有传递性:Y>Z,Z>X,Y>X(“>”代表“优于”)。假定X、Y和Z表明的是政府预算的规模,X代表小规模预算,Y代表中等规模预算,X代表大规模预算。个人B是中位选民,偏好中位选择。

显然,中位选民的偏好是决定多数投票的偏好。表6所示的偏好次序表明,正是中位选民的偏好代表了多数投票所决定的选择。

表6 多数投票:非周期性投票

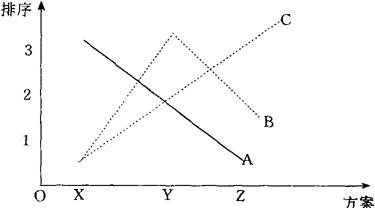

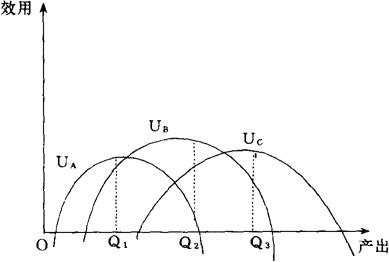

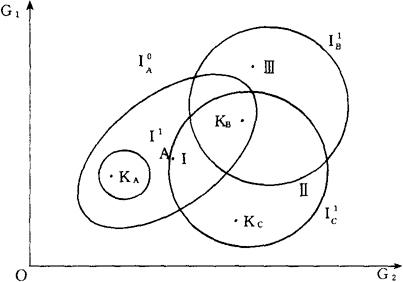

根据表6,我们把每个选民的偏好用图示描述,如图2所示。

在这种情况下,每个选民的偏好是单峰偏好(single-peaked preference)。

这三个人的单峰偏好也可以用图3表示,但这时用的是个人效用。从图3可以看出,中位选民的选择将获胜。

倘若所建议的某种方案能够实现O2(O3>O2),那么,个人A和B就会投票赞同实现O2而非O3的方案;相反,倘若建议的某种方案效用达不到O2,那么,个人B和C就会占多数支持能够实现O2的方案。因此,中位选民的选择否决了其他任何方案。

图2 单峰偏好

相比之下,表2表明的是一种周期性结果的偏好次序格局,为了阅读方便,我们把它作为表7列示在此。

上述结果是多数投票产生的任意结果,用图4表示,显示出偏好是多峰偏好(multi-peaked preferences),这正是问题的所在。个人C看起来偏好结果Z,但若没有结果Z,那么,结果X就优于结果Y。正如马斯格雷夫夫妇(Musgrave and Musgrave,1989)所指出的那样,这个人有点像“极端主义者”。

可是,应当指出,他不是非理性的:C的偏好次序具有传递性。

图3 阐示单峰偏好

表7 多数投票:周期性投票

图4 多峰偏好

可是,如英格伯曼和英曼(Ingbeman and Inman,1988)所言,单峰偏好概念在直觉上具有一种吸引力。

首先,它与偏好一致性概念相符。

其次,在考察消费者选择时,单峰偏好通常可以一种十分自然的方式察觉到。

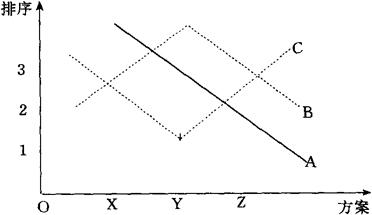

图5对此作了说明。图5a说明了选民对共用品G和收入Y的偏好。

预算约束由税前所得和有效税收价格所决定。显然,g*表明的是该选民最偏好的资源配置。

图5b以在此税收价格下该物品不同数量的排序形式画出了G的每一水平,这种排序依据的是图5a的无差异曲线所隐含的偏好次序。G的水平越来越偏离g*,其价值就越来越低,故在图5b中,对G的偏好是单峰偏好。

图5 单峰偏好与消费者需求

但是,布莱克(Black,1948)的单峰偏好很重要的观点是有先决条件的。虽然单峰偏好对于避免周期性结果很重要,但只有在决策的焦点是某一单个议题(如G的水平)时,它才适用。

可是,如果议题不只一个,单峰偏好的性质就失去了其意义。假定对两种共用品的数量G1和G2进行投票。

在图6中,选民A对这两种共用品的偏好用效用曲线ⅠA表示。

对A而言,这两种共用品的最受偏好的组合是KA,其中的效用线是标在图上的等高线,表示越偏离KA,效用水平越低。

同样道理也适用于另外两个选民B和C。对于所有这三个人来说,偏好显然是单峰偏好。

假定该社会必须在三种选择Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ之间进行表决,这些选择也就是这两种共用品的三种组合方案。选民B和C占多数,赞同方案Ⅱ而非Ⅰ,而选民A和C占多数,赞同方案Ⅰ而非Ⅲ。因此,根据传递性的性质,可以看出,Ⅱ优于Ⅲ,而在图6中,选民A和B占多数,赞同Ⅲ而非Ⅱ。可见,即使偏好是单峰偏好,仍然没有避免多数投票的周期性结果;当议题不只一个时,单峰偏好也不能保证多数投票不出现周期性结果。

图6 单峰偏好与多种议题

4.2 多数投票与福利标准

在公共经济学中,福利标准至关重要,在这种情况下,我们必须考察多数投票是否会产生帕累托最优改进或潜在的帕累托改进。根据穆勒(Mueller,1979)的分析,比较容易阐明没有一个结果会得到保证。

图7表明社会中有两类人,Ⅰ类的成员(个人i)是富人,J类的成员(个人j)是穷人,他们都觉得分享着拟议中的法规的共同利益。倘若多数投票能保证帕累托改进,那么,就图7中的效用可能性曲线U1F1和U2F2而言,只有从点a向点b与c间的那些变化才能通过多数票。

倘若我们假定a获得多数票,那么,沿着效用可能性曲线U2F2上U2b的任意处移动都是可能的。倘若如此,向bc之间的变化是一种潜在的帕累托改进。

可是,多数人的意愿不限于这一范围。从a开始,他们可能移至dU2ba之中的任何一处;沿着U1F1移动,他们可能接受转向诸如e这种结果的政策。

的确,没有什么能够阻止他们移向点U1。换言之,没有理由假定多数投票不会导致从社会中的一部分人向另一部分人的纯粹再分配。这样,多数人的意愿给少数人带来成本,这早已为人们所认识(de Tocqueville,1835)。

图7 多数投票与福利标准

保证帕累托改进的投票规则不是多数投票,而是一致同意规则。由于可以获得一致同意,这种变化不会使任何人的境况变坏,否则,他或她就会利用有效否决权,投票反对这项动议。在经济学中,早有人提到一致同意的重要性(Wicksell,1896)。

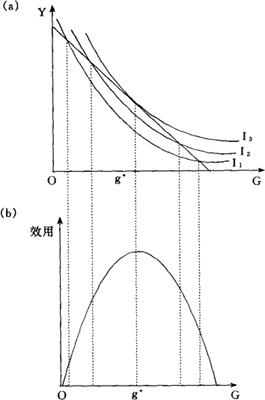

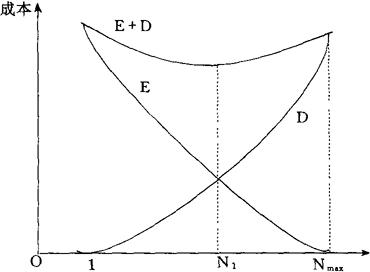

4.3 多数投票规则的成本

我们业已看到,多数投票规则并非完美,那么,它具有成本效率吗?我们试图根据布坎南和图洛克(Buchanan and Tullock,1965)的分析,考察不同投票规则的成本。在图8中,纵轴表示不同投票规则的成本,并假定社会中的总人数是Nmax,比例N/Nmax是表明在某种投票规则中任何选举提案获得必要支持的一种方法。简单多数投票规则(50%+1)就需要一个比例,以x轴上超过一半的点表示。

极端的情况是,一致同意投票规则可能需要所有人(Nmax)都同意。

图8 投票成本

在图8中,投票成本分别用E和D表示,其中,E是获胜多数人造成的外部成本。少数人服从多数人的决定,而他们很可能不同意这种决定,故遭受福利损失。

如图8所示,随着必要多数人的规模增加,这些外部成本显然会下降。在极端情况下(点Nmax),一致同意规则适用,这些外部成本可能会消失。

成本D是决策成本。在一致同意的情况下,对任何问题不可能轻易达成协议,总是有人对所提出的议案持反对意见。因此,当任何一个人可以决策时,成本就比较低,而且随着对任何问题达成一致所必需的比例提高,找到赢得多数票通过的一致意见的成本也会增加。

两种成本之和即E+D。

注意,总成本最小的情况不一定发生在E和D相交之处,它还取决于变化率。成本最小可能发生在N1处,这时,E和D的斜率绝对值相等。有些提案可能比较容易达成一致,有些决策的外部成本或高或低。

4.4 多数投票与偏好强度

我们借用马斯格雷夫(Musgrave and Musgrave,1989)的分析,说明简单多数投票规则的不足,即这种投票规则没有考虑偏好强度(preference intensity)。

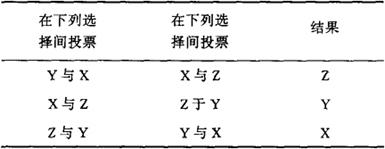

表8列示了选民A、B和C对三种方案X、Y和Z的偏好。本表显示出每位选民对每一特定选择的排序。可是,为了考察人们对每一选择的偏好强度,假定每个人都要按总分为10分分配于这三种选择之中。在简单多数投票规则下,方案X和Y的票数表明Y优于X(B和C是多数),方案Y和Z的票数表明Y优于Z(A和C是多数),方案Z和X的票数表明Z优于X(B和C是多数)。

在本例中,排序3是最受偏好的方案,因此,总排序最高的结果将是被选择的方案。这种决策将导致Y获胜,因为在所有方案中Y的总排序最高。可是,在分数投票(point voting)规则下,方案Z的分数最高:Z的分数是12,Y的分数是11,X的分数是7。

表8 多数投票与偏好强度

分数投票规则允许人们表达其偏好强度,而简单多数投票规则的缺陷正是没有表明偏好强度。

然而,互投赞成票(1ogrolling)可能有助于这一问题的解决。互投赞成票是一种投票交易。在表9中,有三位选民正在考虑两种选择,X和Y。

这两种选择对每一选民的重要性用其中一种选择获得通过所导致的效用值增加(或减少)来表示。

倘若这些选择中的每一种选择需要多数人同意才能通过,那么,显然没有哪一项选择将获得通过。选民A和C占多数,反对选择X;选民A和B将占多数,反对Y。选民B对X情有独钟,而选民C则特别喜欢Y。可是,这种偏好强度在多数投票中不起作用。

倘若互投赞成票现象存在,那么,只要C同意投X的票,B就可能同C一道投Y的票。

明显的投票交易似乎解决了上述问题。按照潜在的帕累托改进标准,从这两种情况的利得者可以补偿损失者这个意义上说,该社会的境况改善了。在这两种情况下,通过提案所导致的整个社会的效用净变化是1个单位。

可是,这个结论也是不确定的。如果选民A的效用损失在这两种情况下从-3增至-5,那么,X和Y都不能通过潜在的帕累托改进标准的检验。尚且互投赞同票规则也没有回答多数投票周期悖论问题(Mueller,1979)。

表9 互投赞同票的过程

5.政治家与政党的作用

唐斯(Downs,1957)假定政治家和选民追求的都是自身利益,政治家的目标是使政治权利最大化,这种权利使政治家拥有威望和影响力。

然而,为了确保这种政治权利,政治家必须使选票最大化。这意味着政治家不总是按照“公共利益”选择政策,他们首先考虑的反而是任何政策如何影响其政治声望。

例如,长期公共部门投资很可能给社会带来巨大的收益,这类项目的选择被认为是从公共利益出发的。可是,政治家也许更关心在下一次大选日左右的“产生结果”的时间选择。因此,最有可能接受的项目是那些在大选日之前且接近于大选日具有明显结果的项目。

倘若选民认识不到长期项目或他们是短视的,那么,即使长期项目能够产生很高的社会收益也可能被拒绝。

对政治家来说,重要的是公共投资能为他赢得选票。

5.1 互投赞成票与政纲

在选择提供给选民的政策中,政治家和政党隐含地进行着互投赞成票行为。

个人间的投票交易通过设计政纲得到保证。政治家向选民提供机会,支持他们的态度很明确的决议,以便使选民投票赞成他们可能有分歧的决议。假定有三个(组)选民,A、B和C,在选举中有两个主要决议,即国防支出和其他支出。现在,A和B占多数,他们支持增加国防支出;而C占少数,愿意减少国防支出。希望赢得多数票支持的政党如果能提出一个把减少国防支出与另一个A或B态度明确的政策联系在一起的政纲,就可能使选民赞成可能有分歧的决议。例如,B可能强烈支持增加其他支出。

把增加其他支出与减少国防支出的预算议案相结合的政纲在选民B和C之间就形成了一种隐含的安排,每个人可能投票支持他不喜欢的议案,为的是保证他特别偏好的结果获得通过。

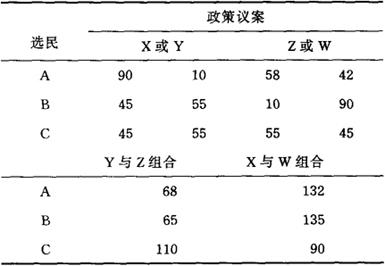

表10阐示了可能导致一对政策获得通过的途径。

在该表中,各项议案成双成对:请选民选择X或Y、Z或W。为了便于阐述,假定可以获得偏好强度的情况,如要求每个选民把总额100元配置于每一方案。

显然,简单多数规则会使议案Y和Z获得通过。可是,试图把政策Y和Z结合在一起的政党没有考虑选民对这些政策的偏好强度。

政治家需要写一份把X和W结合在一起的政纲。在表10中,选民A和B可能投票支持这种政纲。每个选民都隐含地准备交易投票:A投票赞同W,因为X对他很重要;B投票赞同X,因为W对他很重要。再者,没有什么保证出现一个精明的政治家就一定追求“公共利益”。

最终,选民C可能配置于Y和Z(比如说)90元,Y和Z的总分数可能超过X和W的总分数,尽管X和W仍然占多数。从比较个人间的货币价值角度来看,这一结果没有使社会的福利最大化。这就为另一政党提出第二种组合提供了机会。

表10 偏好强度与政党政纲

从政党竞争角度来看,组合Y和Z的政党P1显然无法反对组合X和W的政党P2,其原因在于政党P1没有认识到,虽然在Y和X中选民B更偏好Y,但在Z和W中他更强烈反对Z。显然,有关偏好强度的信息影响着任何政党所期望的支持票数。

5.2 选票最大化与中位选民规则

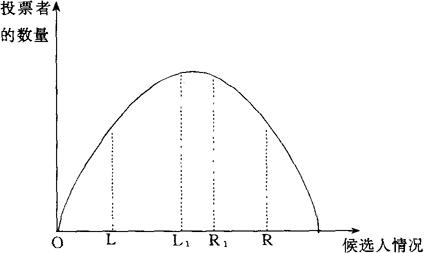

唐斯(Downs,1957)认为,当政治家是选票最大化者时,中位选民的偏好仍然是多数选票结果的关键决定因素。在图9中,横轴x表示的是左翼政治观点的选民和右翼政治观点的选民的分布,假定是单峰对称分布。有两位候选人参加竞选,分别是左翼党和右翼党的成员。

如果假定每位选民都将投票,而且每位选民都将投票支持其观点最能反映出他或她的政治立场的候选人,那么,可以证明,这两位候选人都将采取处于该分布中间的立场。如若L和R是两位候选人的最初立场,左翼候选人通过从L向L1转变,将赢得处于L1与R之间的那些选民的选票而不会失去L1左边的选民;同样,如若右翼候选人从R向R1转变,将赢得处于R1与L之间的那些选民的选票而不会失去R1右边的选民。显然,如果每位候选人都采取这种策略,二者都会逐渐趋向中位选民的立场。

上述分析有助于解释在两党政治体制中合乎民意政治主张的增加趋势,但这种分析对上述讨论的假设条件具有很大的依赖性。图洛克(Tullock,1976)讨论了当一定限度内出现的政纲分歧变成选票最大化策略时三党制的影响。就政治学家而言,这种讨论的最大弱点在于因果关系。

在上述讨论中,选举人的偏好引起政党的政纲。可是,情况也许是政治家和领导人有能力设计其自身的政纲,使选民的偏好与他们的偏好一致。

图9 政治家与中位选民

6.多数投票规则与“过度”公共支出

根据共用品的性质,由于共用品具有强大的外部收益,如果没有公共提供,它们的供给就会不足;或者说,相对于帕累托最优而言,它们的供给太少。这就产生了这样一个问题,给公共提供的范围是“不足”还是“过度”。

我们首先提出这样一个问题,即是否存在着多数投票实际上能够提供帕累托最优的共用品产出的条件。

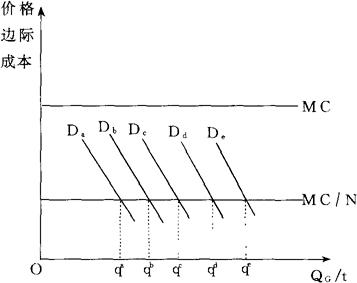

鲍温(Bowen,1943)曾经对多数投票与共用品提供进行了分析。

在图10中,为简化起见,假定共用品可以在边际成本不变的情况下提供;该社会由N个人构成,并在他们之间等额划分该边际成本,故每位选民假定他承担的成本是MC/N。需求曲线代表每个人从这种物品获得的边际收益。因此,需求曲线上的任何一点表明的是对这种共用品的“支付意愿”。每位选民所偏好的共用品产量是额外单位产量的边际收益等于税收价格MC/N的那个产量。

如果每位选民都投票赞同这个产量,那么,选民A就会投票赞同qa,选民B赞同qb,以此类推。按照多数投票规则,每个人可能同意的产出至少是qa,选民B、C、D和E可能同意的产出应是qb,选民C、D和E可能同意的产出应是qc,但再高的产量就不会有多数人同意。因此,多数投票规则决定的产量是qc,中位选民所偏好的情况产生于多数投票。

图10 多数投票与共用品的最适提供

在这种局部均衡框架下,如果人们的需求相互抵消地分布于中位数周围,那么,这个产量就是帕累托最优共用品产量。

如果这种需求曲线是纵向相加的,那么,依据定义,总需求就会在Oqc处等于边际成本。结论是:只有在十分特殊的条件下,多数投票才能产生帕累托最优结果。

正如马斯格雷夫(Musgrave,1985)所指出,共用品的提供是“多了”还是“少了”,这个问题在模型中取决于偏好的分布。如果Da向左移动而其他偏好保持不变,那么,多数投票所产生的产量可能是一种“过度”产量。

相反,如果偏好分布改变了,使得De向右移动,那么,共用品的产量“太少”。下面,我们分析多数投票有造成共用品“过度”提供趋势这种假设。

6.1 税收价格与多数投票

图洛克(Tullock,1959)曾经认为,多数投票可能导致公共部门比私人部门提供更多的私用品。他举了一个五个农场主的例子,这五个农场主利用简单多数投票规则决定维护通往农场道路的公共支出方案。

在A、B、C、D和E这五个农场主当中,多数人可能会投票赞同用于其道路上的支出达到这样一点,即维护道路的边际成本等于其收益的边际价值。对A、B和C而言,维护道路的资金用一般税收来筹措,故2/5的税收成本由D和E来承担。

在图10中,A、B和C的边际成本进一步降低,因为对D和E而言,没有道路支出,而该道路计划的边际成本仍然由五个人分担。因为只维护三条道路,而N不变,故MC将下降。只要中位选民的决策仍然是核心,A、B和C依然会投票赞同这项计划,但这时如果需求具有价格弹性,他们就会投票赞同更大的公共支出。这项计划由整个经济来分担实际上把某些成本转嫁给少数人,故只要有这种隐含的补贴,他们就会赞同更多的道路维护支出。

人们对这种分析也曾提出质疑。如马斯格雷夫(Musgrave,1985)指出,这种私用品为什么必须要由公共部门来提供?D和E这两个农场主为什么没有站在其自身利益上联合C来否决这项计划(Cullis and Jones,1987)?

6.2 财政幻觉

长期以来,人们一直认为选民低估公共支出计划的成本,其原因表现在许多方面。

第一,由于支出计划的成本由大量选民承担,对任何一个选民来说,税收价格似乎很小。在图10中,由于N非常大,对于任何支出计划来说,MC/N可能失去了意义。鉴于MC/N似乎低于“实际”税收价格,相对于中位选民的需求曲线而言,多数投票规则显然会导致较大的公共支出水平。选民不能赋予税收成本以很大权数,因为它被广泛分担。而且,有人认为,由于对小集团来说支出计划的利益更容易看到,所以,选民不怎么抵制支出计划的压力。更准确地说,这种观点要求进行税制改革,更加依赖税种的明显性(Brennan and Buchanan,1980)。显然有证据表明,有些征税形式比其他征税形式更具有明显性(Wagner,1976)。

第二,政府收入并非全部都由税收筹措的,这可能导致选民低估了政府支出计划的成本。政府也可能选择发行公债的办法弥补预算赤字。自愿借钱给政府的那些人会调整其资产组合,很可能放弃当前的消费而换取将来的消费(Buchanan,1958)。由于资源并不都是通过税收来动员的,税收价格显然会低于支出计划的实际成本。在图10中,税收只能融资MC的一部分。

因此,选民可能会出现一种幻觉。税收总额(T)在选民之间分担,并基于T/N做出决策,可是,T/N<MC/N。

第三,鉴于在经济中存在着各种力量,自动地增加政府收入,而无须在形式上开征一种新税或改变税率,故也可以认为纳税意识降低了。比如,通货膨胀将增加名义所得,把纳税人推进到更高的所得档次;在累进税税制度下,纳税人缴纳的税收实际值增加了。

在这种情况下,支出计划的税收成本从未引起纳税人的注意,结果支出越来越大。

当然,持相反观点的人认为,选民对公共支出计划的收益知之甚少,很可能会造成共用品提供“不足”。

唐斯(Downs,1960)认为,政府项目的收益常常是无形的,或者在很长时期才能实现,如国防支出和对外援助等就属此类。在这种情况下,如图10所示,选民的需求曲线可能位于“完全了解情况的”需求的左边。

加尔布雷斯(Galbraith,1962)也持这种观点,认为同公共生产的产品和服务相比,私用品得到私人企业家的强有力的宣传。倘若如此,这也说明共用品提供“不足”。

到目前为止,几乎没有证据表明财政幻觉的净影响会以某种方法左右公共部门的规模。还没有证据支持乐观的幻觉(税收价格低于实际情况)或悲观的幻觉(收益低于实际情况)(Cullis and Jones,1987)。

6.3 多数人专制

在图洛克(Tullock,1959)描述的情况中,多数人投票赞同“过大的”公共支出计划,因为他们能够抵消少数人承担的成本,这影响了他们看到的税收价格。按照这种思路,更为一般的观点是多数人能够直接从少数人那里再分配收入。有人早就认为,选举权扩大到比较贫穷的阶层从历史的角度充分解释了累进征税制的发展和社会保证制度的建立(Shehab,1953)。

这类制度很可能为大多数人支持,因为这意味着比较富有的少数人要纳税,以帮助收入较低的多数人。这种选举活动的结果可能会增加公共预算中的转移支出。

虽然这一过程似乎很明确,但值得注意的是通过这种政治程序实现的再分配不很明显,而且也不只是发生在低收入与高收入阶层之间,其中一个例子就是在工作在私人部门的人与工作在公共部门的人之间可能存在收入转移。马斯格雷夫(Musgrave,1981)曾指出,随着公共部门的雇员人数增加,公共部门的增长越来越快,具有“滚雪球效应”(snowball effect)。由于社会中越来越多的人靠公共部门生存,所以,多数人支持公共支出增加的可能性越来越大。

马斯格雷夫(Musgrave,1981)曾对多数人力争尽可能地从少数人那里再分配收入这种所谓的“多数人专制”(tyranny of the majority)观点提出质疑。第一,人们也许是一时的考虑;也就是说,如果他们设想到将来他们会从低收入阶层进入到高收入阶层,就不会选择特别急剧的累进税率。第二,他们也许意识到这种再分配会影响经济的总产出,因为高税率对工作、投资以及冒险具有抑制作用。如果这种连续再分配被认为过分了,用于再分配的产出就会减少(Meltzer and Richard,1981)。

第三,存在着普遍接受的规范性很强的收入权利,它也限制着收入再分配。除了上述这些对多数人的愿望的限制外,也应当提醒注意的是也可能存在着“少数人专制”的条件(Bowles and Jones,1990)。

7.结语

本文全面讨论了可用于公共部门决策的投票规则。阿罗不可能性定理表明,没有哪一种投票规则能够同时满足一致性条件(conditions of correspondence)。

就简单多数投票规则(50%+1)而言,在偏好是多峰偏好情况下,只要它产生各种方案的非传递性次序,就不能满足集体理性的必要条件。即使偏好是单峰偏好,但当集体选择是多维选择时,简单多数投票规则也不能给出各种方案的传递性次序。

简单多数投票规则也不一定是成本最低的集体决策手段,它也没有考虑偏好强度。当然,根据阿罗不可能性定理,我们必须清醒地认识到,无论哪种集体决策机制都不是完美的。

公共选择学派认为,多数投票规则内在一种公共预算“过度膨胀”倾向。降低多数人税收价格的机会、税收价格的财政幻觉以及无限制的多数人专制都会导致国家预算(包括消耗性支出和转移性支出)大于传统财政学所预测的规模。然而,需要指出的是,公共支出水平“过度”是因政治程序的不完善而非这种投票规则本身所致(Cullis,1992)。

【参考文献】:

纯共用品的配置理论(Theory of Pure Public Goods Allocation)

俱乐部理论与非纯共用品的提供(Theory of Clubs and the Provision of Impure Public Goods)

Arrow, K. J., 1963, Social Choice and Individual Values, 2nd ed., Yale University Press.

Ashenfelter, O. and S. Jr., Kelly, 1975, Determinants of Participation in Presidential Elections, Journal of Law and Economics 18.

Black, D., 1948, On the Rationale of Group Decision Making, Journal of Political Economy 56.

Bowen, H. R., 1943, The Interpretation of Voting in the Allocation of Economic Resources, Quarterly Journal of Economics 58.

Bowles, R.and P.Jones, 1990, Medical Insurance in the UK: A Public Choice Approach, Geneva Papers on Risk and Insurance 14.

Brennan, G. and J. M. Buchanan, 1980, The Power to Tax: Analytical Foundations of Fiscal Constitution, Cambridge University Press.

Buchanan, J. M. , 1958, Public Principles of Public Debt,Richard Irwin.

Buchanan, J. M., 1989, Essays on the Political Economy,University of Hawaii Press.

Buchanan, J. M. and G. Tullock, 1965, The Calculus of Consent, University of Michigan Press.

Cavanagh, T. E., 1981, Changes in American Voter Turnout,1964-1976,Political Science Quarterly 96.

Cullis, J. G. , 1992, Public Finance and Public Choice: Analytical Perspectives, McGraw-Hill Internation (UK) Limited.

Cullis, J. G. and P. R. Jones, 1987, Microeconomics and the Public Economy: A Defence of Leviathan, Basil Blackwell.

de Tocqueville, A., 1835, Democracy in America, Oxford University Press.

Downs, A., 1957, An Economic Theory of Democracy, Harper & Row.

Downs, A., 1960, Why the Government Is Too Small in a Democracy, World Politics 13.

Ferejohn, J. A. and M. P. Fiorina, 1974, The Paradox of Not Voting: A Decision Theoretic Analysis, American Political Science Review 68.

Ferejohn, J. A. and M. P. Fiorina, 1975, Closeness Counts Only in Horseshoes and Dancing, American Political Science Review 69.

Frey, B. S. , 1971, Why Do High Income People Participate More in Politics, Public Choice 46.

Galbraith, J. K., 1962, The Affluent Society, Penguin.

Hudson, J. and P. R. Jones, 1990, The "Ethical" Voter, in S. G. Lea, P. Webley and B. M. Young, eds., Applied Economic Psychology in the 1990s, Vol. 2, Sviger Press.

Ingberman, D. E. and R. P. Inman, 1988, The Political Economy of Fiscal Policy, in P. G. Hare, ed., Surveys in Public Sector Economics, Basil Blackwell.

Jones, P. R. and J. G. Cullis, 1986, Is Democracy Regressive? A Comment on Political Participation, Public Choice 51.

Lane, R. E.,1966,Political Involvement Through Voting in B.Seasholes, ed., Voting, Interest Groups and Parties,Gienview,I11.

Lee, D. R., 1988, Politics, Ideology, and the Power of Public Choice,Virginia Law Review 74.

Meltzer, A. H.and S. F. Richard,1981,A Rational Theory of the Size of Government, Journal of Political Economy 84.

Mishan, E. ]., 1988, Cost Benefit Analysis, Unwin Hyman.

Mueller, D. C.,1979,Public Choice,Cambridge University Press.

Mueller, D. C.,1987, The Voting Paradox, in C. K. Rowley, ed.,Democracy and Public Choice: Essays in Honour of Gordon Tullock,Basil Blackwell.

Musgrave, R. A.,1981, Leviathan Comethor Does He?, in H.Ladd and N.Tideman,eds.,Tax and Expenditure Limitations, Urban Institute.

Musgrave, R. A.,1985, Excess Bias and the Nature of Budget Growth, Journal of Public Economics 28.

Musgrave,R. A.and P. B. Musgrave, 1989, Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill.

Plott, C. R., 1987, TheRobustness oftheVoting Paradox, inC. K. Rowley, ed., Democracyand Public Choice:Essays in Honour of Gordon Tullock, Basil Blackwell.

Riker, W. H. and P. C. Ordeshook,1968, A Theory of the Calculus of Voting, American Political Science Review 62.

Sen,A. K., 1970,Collective Choice and Social Welfare, Oliver & Boyd and Holden-Day.

Shehab, F., 1953, Progressive Taxation: A Study in the Development of the Progressive Principle in the British Income Tax, Clarendon Press.

Tullock,G.,1959, Some Problems of Majority Voting,Journal of Political Economy 67.

Tullock, G.,1976, The Vote Motive,Institute of Economic Affairs.

Wagner, R. E.,1976,Revenue Structure,Fiscal Illusion and Budgetary Choice, Public Choice 25.

Wicksell, K., 1896,A New Principle of Just Taxation, in R. A. Musgrave and A. T. Peacock,eds.. Classics in the Theoryof Public Finance, Macmillan, 1958.