棕榈皮

出处:按学科分类—医药、卫生 中国医药科技出版社《中医辞海下册》第17页(1029字)

中药名。

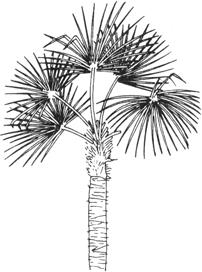

出《日华子本草》。别名:栟榈木皮、棕毛、棕皮。为棕榈科植物棕榈Trachycarpus wagnerianus Becc.的叶鞘纤维。棕榈为常绿乔木,高达15米。

杆圆柱形,不分枝。叶簇生于杆顶,圆扇形、革质,长达70厘米,有皱摺,开展时掌状,深裂至叶片的中部以上,裂片具主脉,先端2尖裂,两面均光滑无毛;叶柄长可达1米以上,质坚硬,上面平坦,下面凸起呈棱形,或有时两面凸起,两侧边缘具刺,柄具部有抱茎的叶鞘,分裂为棕褐色纤维状毛,叶鞘脱落后,在杆上留下呈环状痕迹的节。

肉穗状花序短,自叶丛中抽出,下部有多数大形鞘状苞;花小,多数,淡黄色,单性,雌雄异株;花被6片,卵形,排列成2轮,外轮小于内轮,镊合状;雄蕊6,花药背着生,花丝极短;子房上位,雌蕊3,基部合生,1室,胚珠1。核果球形或近肾形,直径7~9毫米,具短柄,常有宿存的花被片。

种子1,扁球形或肾形,暗灰色或淡黑色。花期4~5月。

果期11~12月。栽培于村边、溪边、田边、丘陵地或山地。

分布我国大部分地区。本植物的根(棕树根)、心材(棕树心)、叶(棕榈叶)、花(棕榈花)、果实(棕榈子)等亦供药用。

全年可采,一般多于9~10月间采收其剥下的纤维状鞘片,除去残皮,晒干。

味苦涩,性平。

入肝、脾经。收涩止血。治吐血,衄血,便血,血淋,尿血,下痢,血崩,带下,金疮,疥癣。《本草衍义》:“烧为黑灰,止妇人血露及吐血,仍佐之他药。”《日华子本草》:“止鼻洪、吐血,破癥,止崩中、带下、肠风、赤白痢。入药烧灰用,不可绝过。

”内服:煎汤,9~15克;研末,3~6克。外用:研末撒。

①治久鼻衄不止:棕榈、刺蓟、桦皮、龙骨等分。为细末,每服6克,米饮调下(《鸡峰普济方》)。

②治妇人崩中,下血数升,气欲绝:棕榈90克(烧灰),紫参30克,麝香3克(细研),伏龙肝60克(细研)。上药捣细罗为散,入麝香研令匀,不计时候,以热酒调下6克(《太平圣惠方》)。

③治妇人经血不止:棕榈皮(烧灰)、柏叶(焙)各30克。上二味捣罗为散,酒调下6克(《圣济总录》)。

④治妊娠胎动,下血不止,脐腹疼痛:棕榈皮(烧灰),原蚕沙(炒)各30克,阿胶(炙燥)0.9克。上三味捣罗为散,每服6克,温酒调下(《圣济总录》)。⑤治高血压:鲜棕榈皮18克,鲜向日葵花盘60克。水煎服:每日一剂(《江西草药》)。

棕毛及叶、花均富含鞣质。

棕榈