萱草根

出处:按学科分类—医药、卫生 中国医药科技出版社《中医辞海下册》第45页(1808字)

中药名。

出《本草拾遗》。别名:地人参、漏芦果,漏芦根果,黄花菜根。

为百合科植物萱草Hemerocallis fulva L.、黄花萱草Hemerocallis flava L.或小萱草Hemerocallis minor Mill.的根。萱草,是多年生草本,高30~90厘米。根茎极短,丛生多数肉质纤维根及膨大呈纺锤形的块根。叶基生,线形,长达60~100厘米,宽2.5~4厘米,先端渐尖,基部抱茎,全缘,主脉明显,在背部凸出。花茎圆柱状,自叶丛抽出,高出叶面;花6~10余朵,集成伞房花序,两歧;苞片短卵状三角形;花梗长约2厘米;花大,橘红色或黄红色,无香味,长7~12厘米;花被下部管状,长约2.5厘米,上部钟状,6裂,裂片长椭圆形,排列为2轮,外轮3片,宽1.2~1.8厘米,内轮3片,宽约2.5厘米,边缘稍呈波状,脉纹分枝或接合;雄蕊6,突出花被外,花丝线状,花药多少丁字形;子房长圆形,3室。蒴果长圆形,长5~10厘米,具钝棱,成熟时开裂。

种子有棱角,黑色,光亮。花期6~7月。

生于山坡、山谷、阴湿草地或林下,我国各地均有栽培。黄花萱草,为多年生草本,高70~100厘米。

根长达25~30厘米,有膨大的块状部分,呈圆柱形或纺锤形。叶线形,长40~60厘米,宽12~18毫米。花茎高出叶面,先端少分枝;花5~9朵,疏生成圆锥状;花鲜黄色,下部管状,长约5厘米,上部钟状6裂,裂片长约8厘米,内轮3片,较外轮3片稍宽,宽不过1.8厘米,脉纹不分枝,亦不接合。蒴果长2~4厘米,直径约1.5厘米。

花期6~8月。生于山坡、荒草地。

分布于吉林、辽宁、河北等地。各地亦有栽培。

小萱草:为多年生草本,高35~60厘米。根丛生,细长圆柱形,无膨大部分。

叶线形,长约45厘米,宽5~10毫米。花茎与叶面等高或略高;花1~5朵,淡黄色,有香气,下部筒状,上部漏斗状,裂片6,内轮裂片较外轮为宽,脉纹网结状。

蒴果长3~4.5厘米。花期6~8月。生于沼泽地、湿地、林荫旁。分布东北、河北、江苏、江西、山东、山西、陕西等地。各地亦有栽培。以上三种植物的嫩苗(萱草嫩苗)、花蕾(金针菜)亦供药用。

秋季采挖,除去茎苗及细根,洗净泥土,晒干。萱草根:为植物萱草或黄花萱草的干燥根。

呈圆柱形,微弯曲,长4~6厘米,径约4毫米;膨大的块状部分,呈纺锤形,长3~5厘米,径6~8毫米。表面灰黄色或土黄色,有少许横纹及多数纵皱纹。质疏松而轻,易折断,断面不平坦,白色,有时呈棕黄色,皮部组织疏松,有大裂隙,木部小,不明显,髓部通常成空洞。小萱草根:为植物小萱草的干燥根。

全形如马尾状,根茎圆柱形,径1~1.5厘米。根细长,丛生于根茎上,长8~10厘米,径2~3毫米。表面灰黄色,少数微带红棕色,有细密横纹。质轻而微带韧性,其他与上种相似。上述两种药材均以根条粗大,质充实饱满,无残茎及杂质者为佳。除去残茎、杂质、洗净、捞出,稍闷润,切段,晒干。

味甘,性凉。入心、脾、肺经。

利水,凉血。

治水肿,小便不利,淋浊,带下,黄疸,衄血,便血,崩漏,乳痈。

《本草蒙筌》:“咀和酒煎,为破脑伤风要药。”《本草拾遗》:“治沙淋,下水气,主酒疸黄色通身者,捣绞汁服。《本草衍义》:“治大热衄血。”内服:煎汤,6~9克;或捣汁。外用:捣敷。

过量(超过30克)有可能损害视力。

①治大肠下血,诸药不效者:漏芦果10个,茶花1.5克,赤地榆9克,象牙末3克。以上四味,水煎服3次(《滇南本草》)。②治腰痛:漏芦根果15个,猪腰子1个。以上二味,水煎服3次(《滇南本草》)。萱草根含有多种成分。对血吸虫成虫的作用,主要表现为虫体萎缩和生殖器官退化,但这些变化是可逆的,停药后迅速恢复。对豚鼠实验性结核亦表现有效,在临床上也有一定的抗结核疗效。萱草根对宿主具有强烈的毒性。

对小白鼠所引起的病理变化主要表现为脑、脊髓白质部和视神经纤维素普遍软化和髓鞘脱失,肝肾细胞有不同程度的浊肿,肺部有郁血或斑状出血。

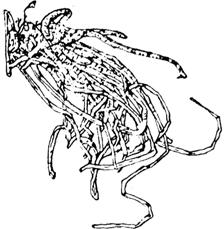

萱草

黄花萱草 1.植株下部 2.花枝

小萱草

萱草根药材

小萱草根药材