非阵发性房性心动过速

出处:按学科分类—医药、卫生 军事医学科学出版社《临床心电图学词典第二版》第321页(1719字)

亦称“加速的心房自主心律”、“加速的房性逸搏心律”或“自主性房性心动过速”。

非阵发性心动过速中极为少见的一种类型。根据有无窦性心律并存的情况,可分为伴有与不伴有窦—房竞争现象两种。心电图特征:1.不伴有窦—房竞争现象的非阵发性房性心动过速:(1)有一系列(指连续3次以上,一般多为较长的一系列)房性P′波,频率70~140次/min,大多在100次/min左右,节律规则。所谓房性P′波,指形状与同一病人同一导联心电图(不一定是同一次心电图)上的窦性P波形状不同的、P′-R间期超过0.12s的P′波,一般每个P′波之后均继以室上性QRS波群。

可根据其P′波的特征而大约判定房性起搏点的部位。(2)因无窦性P波,因而无窦—房竞争现象。

临床上所见到的非阵发性房性心动过速,绝大多数属于这一种。2.伴有窦—房竞争现象的非阵发性房性心动过速:(1)同上述1的(1)项。

(2)有一系列(指连续3次以上)的窦性P波与一系列房性P′波并存,两者形成窦—房竞争现象,而有下列心电图表现:①窦性心率与房性心率甚为接近,而以房性心率超过窦性心率的机会为多。有时两者的心率几乎相等或完全相等,称为等频现象。此时P波与P′波的时距甚为接近而较固定,称为*钩拢现象。②有房性心律与窦性心律的竞争现象,即两种心律互相消长,时隐时现,此起彼伏。

③可见房性融合波,常在两种心律交替的过程中可成串地出现,其融合波的形状介于窦性P波与房性P′波之间,可呈不同程度的融合。但房性融合波后的室上性QRS波只有一种波型,而并不发生室性融合波。④窦性和房性心律的交替过程中,可引起对方的节律重整。非阵发性房性心动过速心电图特征的产生原理可能如下:(1)在窦房结与房性起搏点周围无保护机制的情况下,房性起搏点的自律性强度增高(自律性强度3级),以致频率略高于窦性心律的频率时(也可能同时还伴有窦房结的自律性降低),房性激动便可控制心房活动,进而下传至心室,形成加速的房性逸搏心律。

(2)房性起搏点的频率与窦房结的频率相接近,同时还伴有两者自律性的不稳定性,产生了窦—房之间此起彼伏的竞争现象。(3)房性心律与窦性心律的等频现象和钩拢现象的形成原因不明,可能是由于巧合,也可能通过神经反射,或心室排血导致起搏点血供改善,促使房性起搏点和窦房结几乎同时,或仅稍有先后参差地发出频率相同的激动的结果,或与反馈作用有关。此时,窦性激动和房性激动各引起一部分心房肌除极,便形成了房性融合波,这种机会少见。因而伴有房性融合波的非阵发性房性心动过速是少见的。

(4)如房性起搏点的频率稍高于窦房结,房性激动便可提前侵入周围无保护机制的窦房结(并控制心房活动),引起窦性节律重整,使窦房结暂时转为无效起搏点。此时,心电图上即表现为房性逸搏心律而无房性融合波。反之,如窦性激动提前侵入无保护机制的房性异位起搏点(并控制心房活动),引起房性节律重整,使房性异位起搏点暂时转为无效起搏点,此时心电图上表现为窦性心搏。据此可以解释两种心律时消时现的成因,而形成融合波的机会毕竟是极为偶然的。

根据非阵发性房性心动过速的定义,只要心电图上存在一系列频率在70~140次/min的房性P′波所形成的异位心律,其QRS波群大都是室上性的,不伴有窦—房竞争现象,即可诊断,并不一定要具备窦—房竞争现象及房性融合波这二个标准。据此,频率在70~140次/min之间的左房心律,冠状窦心律和右房上部心律等都可诊断为非阵发性房性心动过速。不伴窦—房竞争现象的非阵发性房性心动过速的病因与左房心律相似,部分无器质性心脏病。伴有窦—房竞争现象的非阵发性房性心动过速尚可由洋地黄中毒和全身感染如肺炎等引起。

诊断时应与窦性心动过速、正常的窦性心律及加速的连接性逸搏心律等相鉴别。

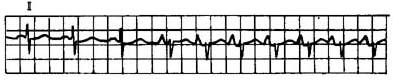

非阵发性房性心动过速

图示窦性P波顶较平,其频率为88次/min。

心动过速由房性逸搏开始,有逐渐加速现象,房性P’波高尖,P’-R间期>0.12s,房率115次/min,心动过速发作时QRS波群略有变形。