颅脑创伤患者颅内高压治疗阈值及方法

出处:按学科分类—医药、卫生 第二军医大学出版社《颅脑创伤临床救治指南》第50页(7073字)

简介

1.结论

当颅内压(ICP)上限为2.7~3.3kPa时,应开始降颅压治疗。

由于颅腔内有占总容积8%(10%以下)的代偿容积,所以只要病变本身和病理变化后所占的体积不超过这一限度,ICP仍可保持在正常范围。ICP增高是一种继发的临床综合征,因此其治疗方法也是多方面的,但基本的原则是患者全身状况(原发病和继发的病理生理及生化改变)和颅内高压治疗并重,两者不可偏废。

2.方法选择

①病因治疗:为最理想和有效的治疗方法,如及时处理广泛的颅骨凹陷骨折和清除颅内血肿或脑脊液积聚,通过去除病因,ICP增高症状即可消失,ICP恢复正常。②扩大颅腔容积:常用的有颞肌下减压术、手术骨窗减压术等。③缩小颅内容物容积:措施主要有早期可适当选用高渗性脱水剂、补充高能量药物、激素、钙离子拮抗剂、低分子右旋糖酐、维持出入量平衡、应用冬眠低温、减少脑脊液量和纠正脑积液的潴留等。

一、概述

ICP治疗需要有定量指标。重型颅脑损伤后ICP对预后的影响有以下两方面:①影响脑灌注压(CPP);②引起颅内占位效应。由于人们可通过控制性提高动脉压力提高CPP,因此,ICP的阈值是造成脑疝形成的主要决定性因素。提出控制颅内高压阈值的目的是使在防治脑疝形成的同时,也应防止医源性过度降颅压而引起不良后果。

ICP是指颅腔内容物(脑、脑脊液和血液)对颅腔壁产生的压力,它由液体静力压和血管动脉压两个因素所构成。正常成年人在侧卧时的腰椎穿刺或平卧时侧脑室内的压力为0.7~2.0kPa,儿童为0.5~1.1kPa。如ICP持续升高在2.0kPa以上则称之为ICP增高。急性ICP增高是指ICP急剧升高超过机体的代偿功能,发生失代偿的一种病理情况。它是神经外科患者较常见的危重急症,如得不到及时、正确的处理,将会造成严重继发性脑损害,甚至危及生命。

根据Monroe-Kellic原理,颅腔是一个容积相对固定的骨腔。在颅腔内,脑、脑脊液和血液三者所占容积保持着相对恒定的比例关系,以维持正常颅内压。当脑组织肿胀、颅内占位性病变,或脑脊液分泌过多、吸收障碍、循环受阻,或脑血流灌注过度等均可引起ICP增高。

ICP增高的治疗有以下两方面:

(一)病因治疗

为最理想和有效的治疗方法,如及时处理广泛的颅骨凹陷骨折和清除颅内血肿或脑脊液积聚,通过去除病因,ICP增高症状即可消失,ICP恢复正常。

(二)对症治疗

在进行病因治疗过程中或不能完全去除病因时,应及时针对不同情况采取对症处理措施,以暂时缓解ICP增高症状,防止病情急剧恶化。常用的对症治疗方法包括:

1.扩大颅腔容积

常用的有颞肌下减压术,手术骨窗减压术等。但因本手术是对症处理的手段,虽可以达到暂时缓解ICP增高和改善病情的目的,但毕竟不是病因治疗的根本方法,因此应慎重选择。

2.缩小颅内容物容积

措施主要有:控制脑水肿,对创伤性脑水肿早期可适当选用高渗性脱水剂,如甘露醇、山梨醇、血浆白蛋白、浓缩血浆等,非汞利尿剂,如尿素、呋塞米等。其中甘露醇、血浆白蛋白、呋塞米联合用药是目前治疗脑水肿、降低ICP最有效的方法。甘露醇的有效剂量为0.25~1g/kg,4~12h一次;呋塞米20~40mg,6~12h一次;血浆白蛋白5~10g,4~12h一次。用量和间隔时间根据患者颅内高压程度决定。同时应及时纠正酸中毒和代谢功能紊乱,改善脑缺血、缺氧状况和补充高能量药物如三磷酸腺苷和细胞代谢药物如辅酶A、细胞色素C等。必要时可选用地塞米松或氢化可的松、钙离子拮抗剂,并与低分子右旋糖酐合用,有利于改善脑微循环,降低脑微血管通透性,控制脑水肿的发展。其他如维持液体出入量平衡,适当地应用冬眠低温,有利于减少脑组织耗氧量,降低脑代谢,增加脑细胞对缺氧的耐受性,对防治脑水肿亦有一定的作用。减少脑血容量,改善缺氧状态,控制CO2蓄积,促使颅内静脉回流,降低颅内静脉窦压力。当PaCO2升高时,应注意保持呼吸道通畅,改善呼吸功能;要充分给氧。保持脑血管自动调节反应和全身血管加压反应的正常代偿功能;使脑血管灌注压和脑血流量维持在相对恒定水平;保证脑血流供应。应用冬眠低温还能缩小脑毛细血管床的总容积,减轻脑微循环扩张现象,还可减少脑脊液量和纠正脑积液的潴留。

二、论点形成过程

在MEDLINE检索自1966~2001年,输入主题词包括颅内高压、ICP、颅脑伤、治疗与复苏、ICP阈值。共查到146篇参考文献,其中46篇是临床方面的文章,并且是有关ICP治疗阈与预后的文章。对这些文献分别按照目的、内容和关联性进行了综述。

三、科学基础

(一)ICP增高的原因

在颅缝闭合后,颅腔内的容积即相对固定不变。颅腔内容物主要为脑、血液和脑脊液,因此颅腔容积即相当于三者的总和,可用公式表示为:

颅腔容积=脑组织体积+脑血容量+脑脊液量

正常情况下,成人的颅腔容积为1400~1500ml,其中脑组织的体积为1150~1350ml。颅内血容量变动较大,占颅腔容积的2%~11%。脑脊液量约占颅腔容积的10%,约为150ml,其中2/3在颅内,1/3在脊髓蛛网膜下隙中。

由于颅腔内容积相对不变,当某一颅内容物的体积或容量有改变时,为了保持颅腔内容积与颅内容物体积之间的平衡,其他颅内容物的体积或容量就可能发生减缩或置换,以维持正常的ICP。通常脑组织的压缩性很小,体积在短期内不可能缩小。因此,颅内压力主要依靠脑脊液或脑血容量的减少来缓冲。而在这两者中,脑血流量的减少极为有限,它必须要保持在相对稳定的范围以保证正常脑功能。颅腔容积仅有8%~10%的缓冲体积,若颅腔内容物的体积或容量超过颅腔容积的8%~10%,则会产生ICP增高。

在颅内有占位性病变时,颅内容物中又增加了占位病变的体积,上述公式即变为:

颅腔容积=脑组织体积+颅内血容量+颅内脑脊液量+占位病变体积

颅脑创伤后引起ICP增高的原因如下:

1.体积增加

最常见的原因是脑水肿。急症神经外科的多种脑疾病,如脑挫裂伤、颅内血肿、脑脓肿和脑手术后等都可引起脑水肿。

2.颅内血容量增加

呼吸道梗阻或呼吸中枢衰竭引起的CO2蓄积或高碳酸血症,可导致脑血管扩张,脑血容量急剧增加;丘脑下部、鞍区或脑干部位手术使自主神经中枢或血管运动中枢受刺激,引起急性脑血管扩张,也使脑血容量急剧增加,均可引起急性ICP增高。

3.脑脊液量增加

脑脊液量增加是ICP增高的主要原因之一。常见情况包括脑脊液吸收障碍及脑脊液分泌过多。

(二)ICP增高的病理生理

1.颅腔的容积代偿

颅内病变的早期,当某一颅内容物体积增加而引起颅腔容积与颅内容物之间出现失衡,机体可通过减少颅内血容量和脑脊液量来代偿。颅内容积/压力关系曲线用来反映ICP增高的过程和生理调节功能。曲线的水平部分表示ICP增高的代偿期,垂直部分代表失代偿期。容积与压力之间关系表明了颅腔内容积存在顺应性和抗塑性两个特点。所谓顺应性是指颅腔内的空间可容纳占位物体的潜在能力,即每升高1个单位压力时所需要压缩颅腔内容物容积的量的变化。

至今没有进行前瞻性随机性试验对ICP治疗阈进行过比较。最大宗的研究是采用前瞻性收集到的临床观察资料,用回归方法将ICP以每0.7kPa为单位分组分析了平均ICP对预后的影响,发现2.7kPa是判断颅脑伤患者预后理想阈值。

这些数值与其他非对照性报道的2.0~3.3kPa阈值范围结果相一致。Saul和Ducker报道,在连续两阶段治疗组患者中,将ICP阈值由3.3kPa降到2.0kPa,死亡率也相应地从46%降到28%。然而,第一和第二阶段治疗期间记录的差别对于判断ICP治疗阈对预后的影响有一定误差。

Eisenberg等的研究是惟一进行前瞻双盲安慰剂对照研究,证实降低ICP可改善预后。他们最低的ICP阈值在未行开颅术的患者为3.3kPa,而在开颅术后患者为2.0kPa。然而,他们还另外规定了短程颅内高压与预后无明显相关(详见颅脑创伤患者巴比妥疗法)。

患者ICP在2.7~3.3kPa以下也能形成脑疝。是否会形成脑疝取决于颅内占位病变的部位。据Marshall等报道,ICP值低达2.4kPa时可出现瞳孔异常。因此,对于任何ICP阈值的确定,必须与每个患者仔细临床检查和CT影像学表现等因素综合分析。

ICP高于2.7~3.3kPa时,一般可维持足够的CPP值。患者开始出现脑疝体征时的ICP偶尔超过2.7~3.3kPa。在选定的条件下,只要能维持足够的CPP,就可选择较高可接受治疗的ICP阈限。

四、小结

应该接受治疗的绝对ICP阈值是不存在的。然而,大量临床资料支持2.7~3.3kPa作为应开始降ICP治疗的阈值。大多数研究均支持早期进行ICP的监测,在ICP增高的代偿期时(也就是ICP增高的阈值前)即进行有效的病因和对症冶疗。

五、前景与展望

尚未解决的主要问题是ICP的临界值与它对CPP的作用。正如我们已认识到CPP的重要性有时不依赖ICP,亦可安全地维持足够的CPP一样。与脑疝形成最相关的因素是ICP的绝对值,并且该值在各个患者及在整个治疗过程中是不同的。假若可找到评估这种脑疝形成压力的方法,并可测定不依赖平均动脉压和颅内压的CPP值的范围,即可确定更为精确的ICP和CPP治疗阈值。

六、主要依据

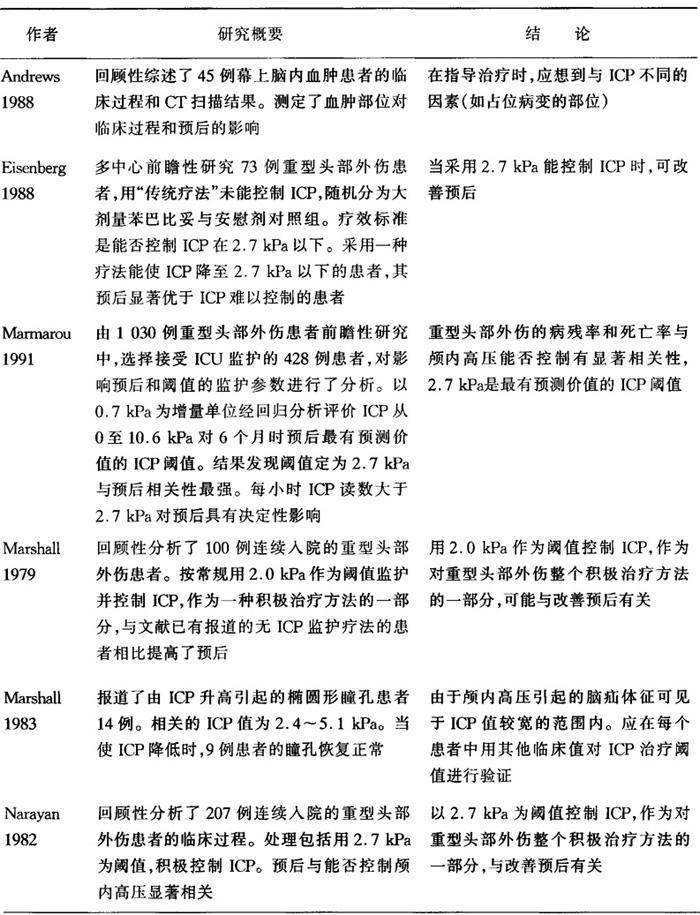

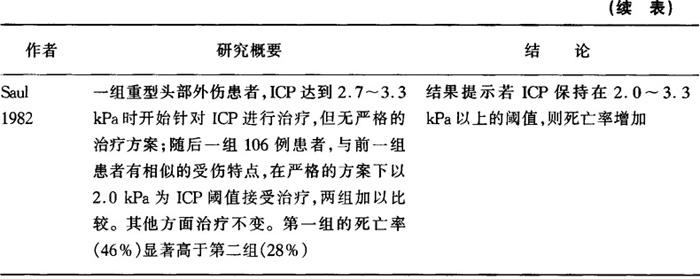

形成本章观点主要作者的研究概要及结论见表7-1。

表7-1 形成颅内高压治疗阈值观点主要作者的研究概要及结论

【参考文献】:

1 Andrews BT,Chiles BW,Olsen WL,et al.The effect of intracerebral hematoma location on the risk of brain-stem compression and on clinical outcome.J Neurosurg,1988,69:518

2 Bouma GJ,Maizelaar P,Choi SC,et a1.Cerebral circulation and metabolism after severe traumatic brain injury.the elasive role of ischemia.J Neurosurg,1991,75:685

3 Eisenberg H,Frankowski R,Contant C,et al.High-dose barbiturate control of elevated intracranial pressure in patients with severe head injury.J Neurosurg,1988,69:15

4 Erhard W,RAndall M.Intracranial pressure monitoring and management.Neurosurg Clin North Am,1994,5(4);573

5 Marmarou A,Anderson RL,Ward JD,et al.lmpact of ICP instability and hypotension on outcome in patients with severe head trauma.J Neurosurg,1991,75:S159

6 Marshall L,Smith R,Shapiro H.The outcome with aggressive treatment in severe head injuries.Part I.The significance of intracranial pressure monitoring.J Neurosurg,1979,50:20

7 Marshall LF,Barba D,Toole BM,et al.The oval pupil:clinical significance and relationship to intracranial hypertension.J Neurosurg,1983,58:566

8 Mchedlishvill G.Pathogenetic role of circulatory factors in brain edema development.Neurosurg Rev,1988,11:7

9 Narayan R,Kishore P,Becker D,et al.Intracranial pressure:to monitor or not to monitor?A review of our experience with head injury.J Neurosurg,1982,56:650

10 Saul TG,Ducker TB.Effects of intracranial pressure monitoring and aggressive treatment on mortality in severe head injury.J Neurosurg,1982,56:498

11 Shapira Y.Accumulation of calcium in the brain following head trauma.Neurol Rev,1989,11:169

12 William E,Jeffrer I.Malignant cerebral edema and intracranial hypertension.Neurol Clin,1995,13(2):479