艺术语言间离效果法

书籍:方法大辞典

出处:按学科分类—自然科学总论 山东人民出版社《方法大辞典》第345页(684字)

表现派表演理论的重要组成部分。

表现派认为:要破除舞台的“生活幻觉”。演员与角色间要保持一定距离和批判态度。

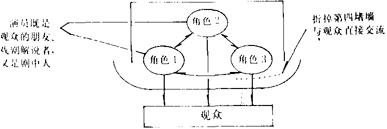

同体验派的内心艺术是相对抗的。主张拆除第四道墙。

演员不要去体验并通过体验去具备什么角色内心激情,也不要使观众入戏与舞台形象产生共鸣;而是要在演剧中演员与观众直接交流,使观众明知舞台上的事件是假的,促使观众冷静地、理智地对待,从中分析、思考、批判,得出应有的认识和结论。这种间离方法可用下图表示:

间离效果论者把演员的创作全过程划分为3个时期:认识时期、入戏时期、对社会负责时期。艺术实践是第3阶段、这个阶段主要是表现情节、事件和行为。因而,要求演员把剧中人物行为的各种方案表现给观众看,语言的多层次、多侧面的意指作用要准确无误地表达出来。

间离效果论是本世纪30年代到50年代形成的。

创始人是德国的布莱希特(Bertolt вrecht),着有《表演艺术新技巧》、《戏剧小工具篇》。

其贡献是:(1)探索了戏剧艺术表现手法的功能,使之用于哲学思想教育和党性教育。(2)打破了传统演剧方法,充分发挥了艺术语言的作用,开拓了戏剧表现手法的研究领域。

国外自50年代以后至70年代,在德、英、法、意、美等国,布氏流派曾一度盛行,与斯氏体验派相抗衡,相论争。60年代后期至今,戏剧符号论与荒诞派戏剧的盛行,均受间离效果论的影响。