生产系统的战略构造

出处:按学科分类—工业技术 企业管理出版社《工程师手册》第501页(3393字)

生产系统的结构是由系统的要素及其组合特性决定的,而生产系统的功能又是由系统的结构,即一定的生产类型所决定的。研究不同生产类型的功能特征,不仅有助于了解系统结构与功能之间的关系规律,而且更有助于管理者进行正确的决策:当了解到系统环境对系统的要求,明确了生产系统的功能目标后,便可以有效地进行生产类型的决策或“匹配”、和对运行机制实行调整。

1.企业生产类型与系统功能的关系

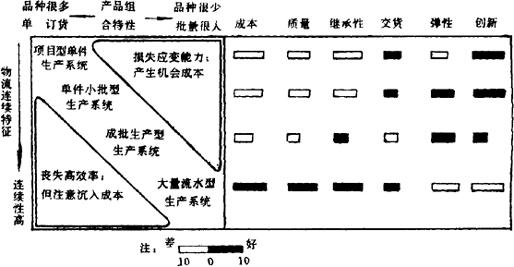

产品-工艺矩阵(Product-Process Matrix,简称PPM)揭示了四种典型生产类型的特征与系统功能的关系,并指出了生产类型由左上角变化到右下角时,系统性质的变化趋向:生产效率逐渐提高而应变能力却逐渐下降。为了在此基础上进一步描述各种典型生产类型的具体功能特征,结合前面对生产系统六项功能目标的要求分析,我们可以用图4.2.2-1建立起PPM中四种典型生产类型与六项系统功能指标的关系。

图4.2.2-1 生产系统类型结构与生产系统功能指标间的关系

2.生产系统结构-功能关系特点

图4.2.2-1在产品-工艺矩阵的基础上进一步将生产系统的结构-功能的趋势关系用半定量的方式落实到更为具体的指标上面,反映出每一种生产类型的在六项功能指标上的水平特征,以及四种生产类型所具有的不同功能特征。以图4.2.2-1为基础,我们可以发现生产系统的结构与功能之间具有以下特点:①单一对应特点:一种生产类型与一组特有的功能水平相对应,四种典型类型具有相互不可替代的特性,每一种典型的系统结构都具有其典型的功能特点和竞争优势;反之,若要获得这种优势与功能也是非对应的那种系统结构莫属。这说明一种生产系统只能满足有限的功能需求,这与我们认为生产系统只要提高效率便能形成竞争优势的传统观念大不一样。②功能相悖特点:每种生产类型在六项功能指标方面都表现出一种相悖的功能关系,这种悖论特性除了在生产效率与应变能力这两个综合方面有明显的对立、互斥趋势外,六项具体的功能指标上的相悖不合也是十分明显的。这一特性意味着,环境要求生产系统达到什么样的功能目标,我们便应以具有对应功能特长的系统与之相“匹配”。③极端优势特点:由于存在着系统结构决定的功能悖论关系,在PPM对角线两端的系统表现出了更强的功能相悖特性,使其竞争优势受到了很大限制。这一特点暗示,在生类型中与其走“中庸之道”,不如以增强系统的针对性来获得优势,这在竞争的市场条件下可能是至关重要的。

3.生产系统构成要素的配置与调整

(1)要素配置与调整中的协调一致性

生产系统构成要素配置与调整中的协调一致具有两层含义,第一是生产系统结构所决定的功能特性必须要与产品要求系统必备的功能特性保持一致,这可以通过对产品的功能分析和对系统的结构分析,使目标与功能实现一致。第二是生产系统的八项要素之间也必须保持相互协调,因为只有构成要素间达到充分协调才能保证系统在运行之中不会产生自耗而抵消功效,这样才能够确保系统的功能目标。

当生产系统的结构类型确定后,各个系统构成要素并未随之一一确定,各要素都存在着程度不同的“调整公差”,而且这种“公差”在PPM对角线的两端显得很小,但越到中部越大,要素的特征越不明显。另一方面,除了要素本身的变动之外,要素与要素之间的关系也因要素的可变动性而具有了更大幅度的随意调整性,而且,要素的可变动性愈大,要素间关系的随意性也愈大。这种特点造成了系统构造与调整中的不确定性,因此可能产生系统的结构功能与目标要求之间的不协调,导致系统有效性在要素配置与调整过程中的难以保证。

处理这一操作过程中的问题时,较为现实的方法是寻找构成系统的关键要素和它们之间的关键联系,这样便可在保证系统有效性的基础上实现实施中的可控制性。

寻找生产类型调整过程中的关键要素及其关键联系,首先是要根据PPM寻找不同生产类型的关键决定因素与联系。生产系统构造的八项要素对结构-功能的影响强度是不同的;不同类型的结构,关键要素及其关系也有差异。因此掌握PPM中影响结构-功能的关键要素与关系是十分基本和必要的。其次是要根据企业的不同特点来确定要素配置与调整过程中的关键要素及其联系,这是因为除了有生产类型作为一般性规律所影响的关键要素及联系外,更重要的还是具体企业的实际情况的特点。它会从以下四个方面影响企业对关键要素及联系的具体确定:①企业各类要素的现状;②企业各种资源的约束特征;③企业对要素“调整公差”的处理原则或偏好;④要素调整过程中的实施策略。

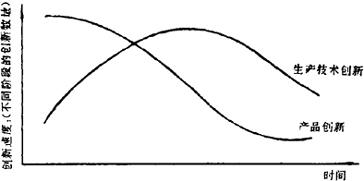

图4.2.2-2 产品创新率与生产技术创新率的关系

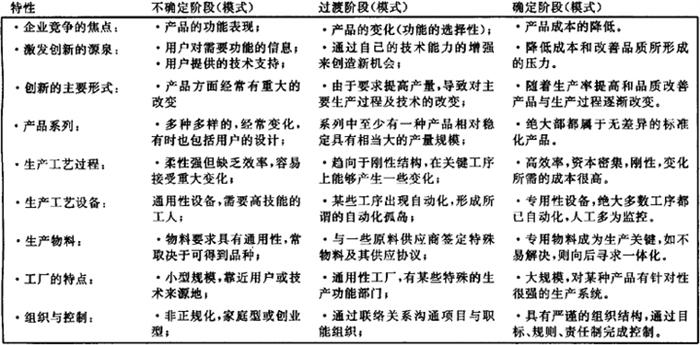

(2)要素调整的动态特性及策略

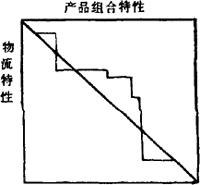

产品-工艺矩阵(PPM)的一个缺点是缺乏动态特性,它只是从产品的组合特性与工艺的物流特性两维描述了生产系统的结构分类特点及其管理特点;但无论是产品生命周期所引起的生产类型转换,还是为获得学习曲线(Learning Curve)效益而对生产系统提出的新要求,或是产品受外界竞争影响而要求生产类型实现某种调整,都在PPM上是一种生产类型的转换,而这种由现实类型向理想类型的动态转换并没有在矩阵图上得到描述或作相应的研究。

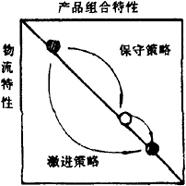

PPM中的生产类型都有一个沿着矩阵对角线分布的规律,然而实践经验证明,在生产类型转换过程中,通过要素调整很难保证生产类型转换能够按照对角线平滑过渡,通常会象图4.2.2-3(a)描述的样子,围绕对角线、有的也会偏离对角线很远、以折线的方式实现类型转换。PPM中生产类型在对角线上的转换距离是由产品或功能目标决定的,而联接这两点的路径却是由管理者在要素调整过程中所实施的策略所决定的,是从对角线上方或下方经过,是围绕对角线还是远离它,都直接受到调整策略的控制。

(a)PPM中生产类型的转变特点

(b)PPM中生产类型的转换策略

图4.2.2-3 在产品一工艺矩阵(PPM)中的生产类型转换

在类型转换过程中究竟选择以对角线右上部、还是左下部为路径好,这是一个很有意义的问题。在PPM中,右上角是机会成本发生区,意味着现有的生产类型具有很强的应变、创新能力,而现有的产品都不需要系统的这些特性,因此系统丧失了获得更大利润率的机会;而PPM的左下角是沉入成本发生区,它标志着现有系统具有过剩的生产能力,市场对系统的产品需求不足,而这时大量的固定资产都已“沉入”无法收回。通过图4.2.2-3(b)可以清楚地得知:企业的生产类型转换路线若经过机会成本区,显然采取的是一种保守策略,其指导思想为:“宁愿损失可能赚到的钱,也决不损失已经赚到手的钱。”在这种策略指导下的类型调整,生产能力较为紧张,系统效率始终是一个大问题,而且由于系统运行费用高、产品价格又趋于降低,很可能导致利润率下降。相反,若是经过沉入成本区,企业显然推行着一种激进策略,即“宁愿损失已经到手的钱,也不放弃可能赚钱的机会”。在这种类型转换过程中,由于生产能力过剩,对营销部门会形成很大的推销压力,同时又由于目标生产类型多属于资金密集型,大量固定费用难以分摊,从而造成更大的利润率降低的威胁。由此可见,生产类型调整的动态特性问题不单纯是一个决策执行问题,它需要从更广泛的角度加以分析。