附:增值税的避税与反避税

出处:按学科分类—经济 企业管理出版社《地税业务手册》第810页(6730字)

增值税是对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货的单位和个人,按增值税条例规定的范围,对其产品的增值额征收的一种税。

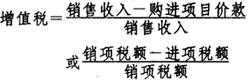

我国目前对增值税的计算,统一采用扣税法,即:凭法定的统一发货票注明的税款扣税,简称“发票抵扣制”或“发票扣税”。增值税的计算公式为:

应纳税额=当期销项税额一当期进项税额

进项税额是指,当期购进货物或应税劳务缴纳的增值税额。这里有两层内容,一是增值税额的缴纳是通过销售方,因此实际上是支付给销售方,从而形成一个税款随货物销售而转移的锁链。如果某一环节的进项税不能随销售全部转移或部分转移,那么该环节就要代以前各环节全部或部分负担增值税;二是进项税额是发票上注明的(除购进免税农业产品外),而不是计算的,因此上一环节少交的税金也会随购进转移到本环节,由本环节代交,反之,上一环节多交的税金也会随购进抵减本环节应纳税金。

销项税额是指,按税率计算并向购买方收取的增值税税额。这里也有两层内容,一是销项税额是计算出来的;二是该税额向购买方收取,即由购买者负担。销项税额的计算公式为:

销项税额=销售额×税率

计算增值税的税基是销售额。税法规定的销售额是,纳税人销售货物或者提供应税劳务从购买方收取的全部价款,包括收取的一切价外费用,但收取的增值税额不包括在内。从而休现增值税为价外税的性质。

对于视同销售行为而无销售额或销售额明显不合理时,税法确定,按纳税人同期同类货物的价格确定;无同期同类货物的价格时,按组成计税价格确定,其计算公式如下:

计税价格=成本×(1+成本利润率)

公式中的成本利润率一律为15%。

对属于应同时征收消费税的货物,定额征收消费税的,销售额为上述组成计税价格加消费税税额;定率征收消费税,销售额为消费税的计税价格(两税一价);若销售价格为含(增值)税价格,应换算为销售额(不含税价),计算公式为:

销售收入÷(1+增值税税率)。

影响增值税税额多少的因素不仅有销售收入、纳税环节、税率等方面,而且还取决于扣除税额的多少。在产品销售收入、纳税环节、税率上的避税与反避税基本上与消费税的内容相同,故不再复述,仅谈谈与消费税不同的方面,重点谈谈在扣除税额上的避税与反避税。

扣除税额的计算方法原税法规定有购进扣税法(包括在部分行业试行价税分流购进扣税法)和实耗扣税法两种。为规范增值税的征收管理,简化增值税的计算,与国际增值税通行的方法相通,最近国家税务局做出规定:从1994年1月1日起取消原来的增值税法规,另立新法《中华人民共和国增值税条例》,一律按新购进扣税法(凭购进发票注明的税款扣税)计算当期扣除税额,故下面仅结合新购进扣税法的特点,详细介绍增值税的避税与反避税。

一、扣除税额上的避税与反避税

(一)利用会计核算的时间差多算进项税额

当期的应纳税额是当期销项税额大于当期进项税额的差额,因此进项税额记帐时间直接影响了当期的应纳税额。企业常用的手法有:

(1)预支材料款或其他货物款,提前取得发票,加大当期进项税额。实际收到材料少于发票数额时不作冲销,材料或货物款按实际收到数额支付。

(2)退料或退其他货物后,作退货帐务处理的同时,不作冲减进项税额的帐务处理,从而使当期进项税额大于实际进项税额,即加大扣税额,减少应纳税额。

(3)在实际经营活动中还会出现这样的情况,货款已经支付,材料在运输或存储中发现毁损,需要供货、运输或保险公司支付损失金额,赔偿损失包括购进时支付的增值税损失。因此企业收到赔偿金后应冲销已赔偿的增值税损失,但为减少应纳税金,企业不作冲销进项税额的帐务处理。

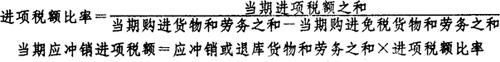

上述避税的行为,一般通过对材料有关帐户与进项税额的帐户进行复核与分析就不难发现,特别是注意材料帐户的贷方或借方红字冲销的内容是什么,如属上述业务行为是否相应冲减了进项税额。计算冲销进项税额的方法有两种,一种是在进项税额明细帐上找出该批货物或劳务购进时支付的增值税税额,并予以冲减;二是当找不出该批货物或劳务购进时支付的增值税税额时,可用下列公式计算出应冲销的进项税额。

用上述公式计算出当期应冲销的进项税额后,应在进项税额及有关帐户上做相应的帐务处理。

(二)将非生产用货物和劳务支付的进项税额算做生产用货物和劳务的进项税额

(1)购进固定资产的进项税额。

(2)用于非应税项目的购进货物和应税劳务的进项税额。

(3)用于免税项目的购进货物和应税劳务的进项税额。

(4)用于集体福利或者个人消费的购进货物和应税劳务的进项税额。

(5)非正常损失的购进货物的进项税额。

(6)非正常损失的在产品、产成品所用购进货物和应税劳务的进项税额。

上项货物和劳务的进项税额按税法规定不得在当期销项税额中抵扣。但有的企业为避税在购进时也将这部分进项税额混于生产用货物和劳务的进项税额或生产用货物在储存、生产过程中改变为上述用途后,不冲销该货物的进项税额,依然由当期销售税额抵扣,从而减少当期应纳税金。

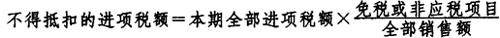

要检查发现上述避税问题,就需要对进货发票、原材料帐户的贷方或借方红字、在产品的帐户(生产成本)的贷方或借方红字、产成品帐户的贷方或借方红字的性质进行分析,找出它们的真实用途,加以区别和划分。如果不得抵扣进项税额不易划分,为简化计算,税法规定统一的计算公式为:

免税或非应税项目是指免税或非应税货物和劳务的全部价款。如找不出同类商品市场价格,应按组成计税价格计算,当然,由于市场价格是可变的,企业可以压低市场价格的办法来实现避税。

二、混淆一般纳税人和小规模纳税人税额的界线

根据税法规定;小规模纳税人是指一些经营规模较小、会计核算不健全的纳税人。是与一般纳税人相比较而言的。划分两者的基本原则,不是以所有制或收入、利润多少为标准,关键是看会计核算是否健全,是否能够以规范化的办法计征增值税。为便于掌握和有利于统一政策,这个标准必须量化。而一般来说,大企业会计核算大多比较健全,小企业会计核算大多不健全,所以会计核算是否健全的标准如果量化,以年销售额作为标准比较适合。小规模纳税人的标准为年销售额在180万元以下的纳税人。但是另一方面,大企业会计核算未必都健全,小企业会计核算未必都不健全。因此,划分一般纳税人和小规模纳税人,仅以年销售额作为唯一标准是不行的,还必须辅之以定性标准一即由税务机关来审定纳税人会计核算是否健全。会计核算健全的,年销售额虽低也可按一般纳税人对待;会计核算不健全的,年销售额虽高,也作为特殊纳税人对待。由于有了这样较为灵活的划分原则,使一般纳税人与小规模纳税人之间的界线变得模糊,两者间互相转化成为可能。小规模纳税人一般包括以下四类:

第一,年销售额未超过小规模纳税人标准,而且会计核算不健全的纳税人,此类纳税人大致上是较小企业和企业性的事业单位。

第二,年销售额虽超过小规模纳税人标准,但会计核算不健全的纳税人。

第三,非企业性单位,如行政单位、非企业性的事业单位、社会团体等。此类单位一般来说不经常发生应税行为。

第四,不经常发生应税行为的非增值税企业,此类企业主要是营业税企业。

一般纳税人和小规模纳税人税额计算中,销售额的确定相一致,进口货物应纳税额计算相一致。但小规模纳税人销售货物不得使用增值税专用发票,购买货物不得收取增值税专用发票,而一般纳税人无此限制;小规模纳税人不能享受税款抵扣权,一般纳税人则享有税款抵扣权;小规模纳税人按征收率6%计算税额。

应纳税额=销售收入×征收率(6%)

而一般纳税人按规定税率计算税额。这样就使小规模纳税人与一般纳税人之间的相互转换有了避税的意义。

同样的销售额,同样的增值额用征收率和购进扣税法计算出的应纳税额是不一样的。例如某企业当月销售额为40万元,进货税额为5.1万元(增值率约为25%),适用增值税税率为17%。

(一)用征收率计算:

应纳税额=40万元×6%=2.4万元

(二)用购进的扣税法(发票抵扣法)计算:

应纳税额=40万元×17%-5.1万元=1.7万元

可见,两种方法计算出的应纳税额是不一样的,那么企业究竟采用哪种方法才能达到避税的目的呢?

在适同增值税税率相同的情况下起关键作用的是企业进项税额的多少或者增值率的高低影响了应纳税额的高低,增值率与进项税额为反比关系,与应纳税额为正比关系。用公式表示如下:

进项税额=(1-增值率)×增值税税率×销售收入

应纳税额=增值率×增值税税率×销售收入

根据测算,按6%的征收率计算的应纳税额约为36%的增值率计算的应纳税额。当增值率低于36%时,计算出的应纳税额就低于按征收率计算的应纳税额;反之当增值率高于36%时,计算出的应纳税额就高于按征收率计算的应纳税额。这就告诉我们,企业在测定增值率后,可选择为一般纳税户或小型纳税户从而达到避税的目的。

反避税的办法也只有严格按税法规定执行,排除“核算健全”与否的人为因素的干扰,对于达到年销售标准的企业,核算不健全,要限期改进,使之健全核算;统一计算方法,以减少企业自己选择的余地。

三、将实物投资、捐赠、以物易物。“在建工程”的价款相互从高计算,人为扩大进项税额或互不作销售,人为减少销售税额

随着商品经济的发展,企业间的联系日益密切,为了达到共同发展的目的,互相投资、互相捐赠、以物易物的现象越来越多。当企业存在接受实物投资的进项税额、接受捐赠的进项税额、取得以物易物的进项税额,或从“在建工程”转出的进项税额时,企业在全面权衡利弊后,可通过以高作价,多计算进项税额。减少企业应纳税额。

因为接受实物投资的材料和购进不同,投受双方的利益不单纯取决于材料的价款,还取决于投资分红的比例以及其他因素。所以在投资比例为双方所接受的前提下,或其他因素为双方所接受时,企业可通过从高作价,加大进项税额。至于接受捐赠的进项税额,因是无偿取得的,所以价格高低不影响企业自身的利益,从高作价可多计算进项税额。而在以物易物的条件下,当购进项目的适用税率高于销售项目的税率时,双方均从高作价,不影响彼此的利益,却都可以通过增加进项税额达到避税的目的。由在建工程转入的进项税额时人为多摊进项税额,以达到避税的目的。

为公平税负,防范偷税避税,国务院、财政部在制定税法中规定,“纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务,应当分别核算不同税率货物或者应税劳务的销售额,未分别核算销售额的从高适用税率。”“纳税人购进货物或者应税劳务,未按照规定取得并保存增值税扣税凭证,或者增值税扣税凭证上未按照规定注明增值税额及其他有关事项的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。”“纳税人销售货物或者应税劳务的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额。”根据这些规定可严格对企业购进货物、劳务与接受捐赠、以物易物投资,“在建工程”转来的金额相比照,以确定价格和进项税额的合理性,从而正确计算进项税额和应纳税额。

四、销项税额的避税与反避税

销项税额是销售收入乘适用税率。增值税税率为三档,即:17%、13%、0%。报关出口货物的税率为零,下列货物的税率为13%:

1.粮食、食用植物油。

2.自来水、暖气、冷气、热气煤气、石油液化气、天然气、沼气居民用煤炭制品。

3.图书、报纸、杂志。

4.饲料、化肥、农药、农机、农膜。

5.国务院规定的其他货物。

除以上两项列举的以外,纳税人的货物、应税劳务的税率均为17%。

由于新增值税税法对适用税率做了较多的简化,并做出上述划分标准,较好地解决了反避税问题,使混淆税率界线较为困难,利用税率避税已不大可能,纳税人只有从销售收入方面避税。这方面避税与反避税问题与消费税应税产品遇到的问题基本相同,因此这里主要谈谈实行增值税企业与实行消费税企业所不同的销售废品、下脚料收入的避税与反避税问题。

工业企业在生产过程中往往会出现废品和下脚料,并发生对其销售的业务。国家税务局规定,企业发生的废品、下脚料销售收入,属其他业务收入范围,应依17%的税率缴纳的增值税。因为对实行增值税购进扣税法的企业来说,废品和下脚料的残值,是外购材料价值的一部分,在材料购进时均已按发票载明的税额计入了进项税额科目,计算了扣除税额,所以废品、下脚料的销售收入若不做销售处理,就等于少计算了销项税额,少计算了应缴税金,而减少了税收负担。然而废品、下脚料的销售问题,易被人们看成是小问题不予重视。但对企业来说,当废品下脚料销售业务量较大时,便可利用废品、下脚料销售不做其他业务收入处理,直接冲减生产成本或增加营业外收入的办法,逃避这部分收入应纳的增值税。

反避税的方法只能是加强税务检查。首先要了解纳税人有无废品、下脚料的销售业务,其次对下脚料、废品较多的企业要重点检查“营业外收入”帐户的贷方发生额和“生产成本-基本生产成本”帐户借方发生额的红字冲销情况。对数字可疑,摘要不祥的业务,需调出记帐凭证、原始凭证加以核实,将废品、下脚料收入调入其他业务收入,并补征增值税。